2025年4月 早春の信州探蝶記

コツバメと貝母 |

早春の信州の桜と高原の蝶たちとの出会いを楽しみました。晴天続きでしたが、まだ朝夕はとても寒く、そのためか桜の花はいつまでもきれいでした。 松代の陣場平じんばだいらでは貝母ばいも(アミガサユリ)をゆっくり堪能しました。 一週間天候にも恵まれ、美しいカタクリ群落を歩きながらの探虫でたくさんの写真も撮れました。 ミラーレスカメラに替えて、AF の俊敏さにストレスから解放されました。 (小さな写真はクリックすると拡大表示されます) |

| ■ 4/12(日) 晴 20℃ | ■ 4/13(月) 雨 12℃ | ■ 4/14(火) 晴 20℃ | ■ 4/15(水) 曇り時々雨 20℃ | ■ 4/16(木) 晴れ 18℃ |

|---|---|---|---|---|

| ■ 4/17(金) 晴れ 22℃ | ■ 4/18(金) 晴れ 20℃ | ■ 4/19(土) 晴れ 20℃ | ■ 4/20(日) 晴れ 20℃ | |

| 【旅のガイド】 | 【フィールドノート】 |

■ 4/12(日) 晴 20℃

一日目: 4月12日 横浜 → 藤沢IC → 圏央道 → 中央道 → 須玉IC → 塩嶺小鳥の森 → 松本泊朝4時に家を出て、まずは須玉周辺で、中央アルプスとしだれ桜をからめて、春を満喫しました。

工程表

① 4月12日 横浜 → 藤沢IC → 圏央道 → 中央道 → 須玉IC → 塩嶺小鳥の森 → 松本泊

② 4月13日 松本 → 夫婦堤 → そば幸 → 安養寺のしだれ桜 → 松本泊

③ 4月14日 松本 → 池田町 → あづみ野池田クラフトパーク → 大峰高原 → 安養寺のしだれ桜 → 松本泊

④ 4月15日 松本 → アルプスあづみ野公園堀金・穂高地区 → アルプスあづみ野公園堀金地区 → 松本泊

⑤ 4月16日 松本 → アルプスあづみ野公園大町・松川地区 → 松本泊

⑥ 4月17日 松本 → 松本IC → 長野自動車道 → 更埴IC → 陣場平 → 松代市内うめたやで昼食 → 加賀井温泉一陽館で入浴 → 長野IC → 長野自動車道 → 松本IC → 松本泊

⑦ 4月18日 松本 → カタクリの里 → アルプス公園 → → 松本泊

⑧ 4月19日 松本 → カタクリの里 → 若澤寺跡 → 仁王尊股くぐり祭り → ぼた餅と梅入りおこわ → カタクリの里 → 松本泊

⑨ 4月20日 松本 → JA農産物市場 → 塩尻 → 圏央道 → 藤沢IC → 横浜

総走行距離=905.1Km

② 4月13日 松本 → 夫婦堤 → そば幸 → 安養寺のしだれ桜 → 松本泊

③ 4月14日 松本 → 池田町 → あづみ野池田クラフトパーク → 大峰高原 → 安養寺のしだれ桜 → 松本泊

④ 4月15日 松本 → アルプスあづみ野公園堀金・穂高地区 → アルプスあづみ野公園堀金地区 → 松本泊

⑤ 4月16日 松本 → アルプスあづみ野公園大町・松川地区 → 松本泊

⑥ 4月17日 松本 → 松本IC → 長野自動車道 → 更埴IC → 陣場平 → 松代市内うめたやで昼食 → 加賀井温泉一陽館で入浴 → 長野IC → 長野自動車道 → 松本IC → 松本泊

⑦ 4月18日 松本 → カタクリの里 → アルプス公園 → → 松本泊

⑧ 4月19日 松本 → カタクリの里 → 若澤寺跡 → 仁王尊股くぐり祭り → ぼた餅と梅入りおこわ → カタクリの里 → 松本泊

⑨ 4月20日 松本 → JA農産物市場 → 塩尻 → 圏央道 → 藤沢IC → 横浜

総走行距離=905.1Km

山梨の春

旅行の時はいつも日曜日の朝に出て、日曜日に帰ります。理由はお仕事車(特に大型車)が少なく、比較的空いていて安全だからです。大型車に前後を囲まれるとそれだけでもストレスになりますから。

中央道の須玉ICで降りて、お花見と蝶をさがしました。横浜ではまだツバメを見かけませんでしたが、ここでは多数のツバメを見ました。田舎の方が棲み易いのでしょう。

中央道の須玉ICで降りて、お花見と蝶をさがしました。横浜ではまだツバメを見かけませんでしたが、ここでは多数のツバメを見ました。田舎の方が棲み易いのでしょう。

白いアマガエル

コツバメ♀発見

バッタ2種とヒシバッタ

こんなもの発見

お寺の枝垂れ桜

モンキチョウ

塩嶺小鳥の森

岡谷から塩尻峠を登って、塩嶺小鳥の森にいきましたが、とても静かで、鳥の声も聞こえませんでした。夏鳥はまだでしたし、留鳥も少なく、どこも同じ状況が続いていました。

ヒオドシチョウ

松本の宿

関東から来ると朝夕の気温は断然低く、桜もようやく咲き始めたばかりでした。桜にとっては、一番いい季節に来たのかもしれません。

■ 4/13(月) 雨 12℃

二日目: 4月13日 松本 → 夫婦堤 → そば幸 → 安養寺のしだれ桜 → 松本泊この日は一日中雨の予報だったので、近場を散策、天麩羅そばを食べ、ゆっくりしました。

夫婦堤

夫婦堤という灌漑用の池に、突き出すように作られた建物からは、池の氷と、鳥たちが眺められます。

この池の周りには沢山の桜が植えられており、地元の人には隠れた桜の名所として知られています。桜の花が雨で冷たそう。

この池の周りには沢山の桜が植えられており、地元の人には隠れた桜の名所として知られています。桜の花が雨で冷たそう。

|

|

|

|

スジグロシロチョウ交尾

鹿の頭蓋骨発見

昼食

宿の近くを散策

松本市波田にある養安寺のしだれ桜は有名で、毎日多数の人々が訪れていました。樹齢400年以上のしだれ桜が何本かあり、圧倒的な生命力を感じました。

桜はいくら多くても淡い色合いなので、くどさを感じませんね。

桜はいくら多くても淡い色合いなので、くどさを感じませんね。

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

陶芸教室

松本電鉄上高地線

水路

ねこちゃんと桜

■ 4/14(火) 晴 20℃

三日目: 4月14日 松本 → 池田町 → あづみ野池田クラフトパーク → 大峰高原 → 安養寺のしだれ桜 → 松本泊池田町を訪れて、その魅力を探しました。信州は四方を山に囲まれた所で、どこからでもアルプスの山々が見えます。

あづみ野池田クラフトパーク

ウスバサイシンを探す

素敵な風景

虫を探す

大峰高原

クモ

イトトンボ発見

養安寺のしだれ桜

■ 4/15(水) 曇り時々雨 20℃

四日目: 4月15日 松本 → アルプスあづみ野公園堀金・穂高地区 → アルプスあづみ野公園堀金地区 → 松本泊朝から晴天が予想されたので、9時半開園するアルプスあづみの公園堀金・穂高地区に行きました。まず年間パスポートを取得しました。

このパスポートはここだけでなく、次の国営公園でも使えます。

滝野すずらん丘陵公園 、国営みちのく杜の湖畔公園 、国営常陸海浜公園 、国営武蔵丘陵森林公園

国営昭和記念公園 、国営アルプスあづみの公園 、国営越後丘陵公園 、国営明石海峡公園

国営備北丘陵公園 、国営讃岐まんのう公園 、海の中道海浜公園 、国営吉野ヶ里歴史公園

中央口から段々花畑へ

チューリップはまだ蕾が多かったでした。

水辺の休憩所まで

お花が綺麗

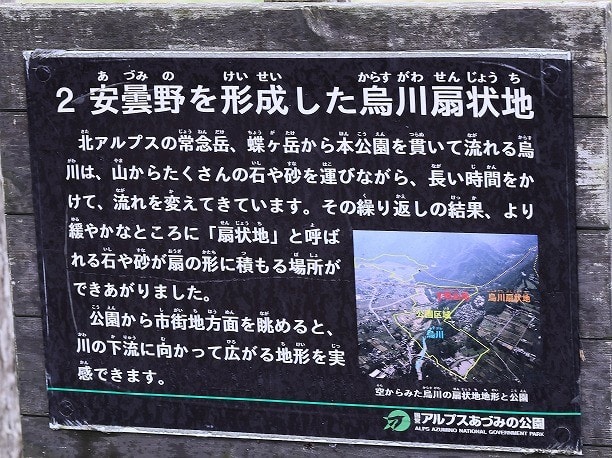

安曇野は烏川の扇状地

午後は雨模様

昼食を食べようとすると、雨がポツリポツリと落ちてきたので、案内所の中で食べて、帰りました。

■ 4/16(木) 晴れ 18℃

五日目: 4月16日 松本 → アルプスあづみ野公園大町・松川地区 → 松本泊この日も穏やかな天気だったので、アルプスあづみの公園大町・松川地区に行きました。堀金・穂高地区よりやや北にあるので、まだ雪が残っていました。

大町地区の中心部大草原の家へ

ショウジョウバカマ

バイカオウレンも

大きな岩

蛾2種

感想

この公園は、林や森の中をゆっくり歩いて、何かを探すような所で、まだ春浅かったので、虫たちとの出会いは少なかったでした。

■ 4/17(金) 晴れ 22℃

六日目:4月17日 松本 → 松本IC → 長野自動車道 → 更埴IC → 陣場平 → 松代市内うめたやで昼食 → 加賀井温泉一陽館で入浴 → 長野IC → 長野自動車道 → 松本IC → 松本泊ブログで知った貝母ばいも(アミガサユリ)を、松代の妻女山さいじょさんから陣場平じんばだいらへ見に行きました。

長野自動車からの風景

陣場平じんばだいら

約1時間後、長野自動車の更埴ICで降りて、松代町の妻女山松代招魂社の先の駐車場へ車をおいて、山道を約1時間歩きました。

あんずの里ハイキングコースの看板がありますので、その方向に歩きます。陣場平は第四次川中島の戦いで上杉謙信が最初に本陣とした場所です。

あんずの里ハイキングコースの看板がありますので、その方向に歩きます。陣場平は第四次川中島の戦いで上杉謙信が最初に本陣とした場所です。

貝母ばいも

貝母を見るには、4月中旬の10時から午後2時までが最適です。下のつぼみから上に向かって咲き進みます。

これだけの群生は、日本ではここだけだそうで、珍しい花を満喫しました。下を向いて咲くつつましさが魅力で、4月の茶花だそうです。

もともと中国原産で、球根などには毒があるそうですが、ここをテリトリにするカモシカ親子は毎日少しずつ若葉を食べているようです。

これだけの群生は、日本ではここだけだそうで、珍しい花を満喫しました。下を向いて咲くつつましさが魅力で、4月の茶花だそうです。

もともと中国原産で、球根などには毒があるそうですが、ここをテリトリにするカモシカ親子は毎日少しずつ若葉を食べているようです。

|

|

|

|

|

|

|

|

貝母の花

貝母に乗ったコツバメ

菱型基線測点

菱形基線測点とは、地表面の水平方向の変動を調べるために設置された、4つの測点からなる菱形を形成する測量点のことです。

全国に16カ所設置されていましたが、現在GPS測量によって代替されており、使用されていません。

これらの測点は、地殻変動や歪みを把握し、地震予知の資料として役立てられていました。松代地震が続いたときに設置されたのかもしれません。

全国に16カ所設置されていましたが、現在GPS測量によって代替されており、使用されていません。

これらの測点は、地殻変動や歪みを把握し、地震予知の資料として役立てられていました。松代地震が続いたときに設置されたのかもしれません。

|

|

|

|

シータテハ

ミヤマセセリ♀

松代市内のうめたやで昼食

松代市内に行って、割烹うめたやで小鉢料理を食べましたが、私の好物の「鯉こく」を食べれば良かったかも、「鯉こく」が有名なようでしたので。

でもメニュになかったので、冬だけなのかもしれません。

でもメニュになかったので、冬だけなのかもしれません。

加賀井温泉一陽館

黄金の湯として有名な温泉なので、是非入りたいと考えていました。でもここのご主人は怖くて、カメラを持って、虫を探していたら、不審者として扱われました。生まれて初めてのことでした。

それはこの温泉に入った後で、わかったことですが。なにしろカメラはご法度、一陽館の建物も写せません。

それはこの温泉に入った後で、わかったことですが。なにしろカメラはご法度、一陽館の建物も写せません。

モモブトカミキリモドキ♂

加賀井温泉一陽館で入浴

始めて入る人には、マイクを持った女性から説明がありました。浴槽は下から入り、上へと移動します。石鹸で体や髪を洗うことは禁止です。

そもそも温泉の泉質で泡立たないことが、理由のようでした。源泉かけ流しで、40℃位の湯温度でした。

露店風呂もありますが、混浴で、外を裸で移動しなければならないので、女性は入りませんね。

地元の方とお話したら、すぐ近くの黄金の湯 松代荘(入浴のみ:600円)を使うそうです。こちらの方がずっとよさそう。

今時、内湯から露店風呂に移動するための目隠しの通路がないなんて、考えられませんよね。

それに何十年も手を入れていない湯舟は、鋭角に尖った角があったりで、歩くのが怖かったでした。

そもそも温泉の泉質で泡立たないことが、理由のようでした。源泉かけ流しで、40℃位の湯温度でした。

露店風呂もありますが、混浴で、外を裸で移動しなければならないので、女性は入りませんね。

地元の方とお話したら、すぐ近くの黄金の湯 松代荘(入浴のみ:600円)を使うそうです。こちらの方がずっとよさそう。

今時、内湯から露店風呂に移動するための目隠しの通路がないなんて、考えられませんよね。

それに何十年も手を入れていない湯舟は、鋭角に尖った角があったりで、歩くのが怖かったでした。

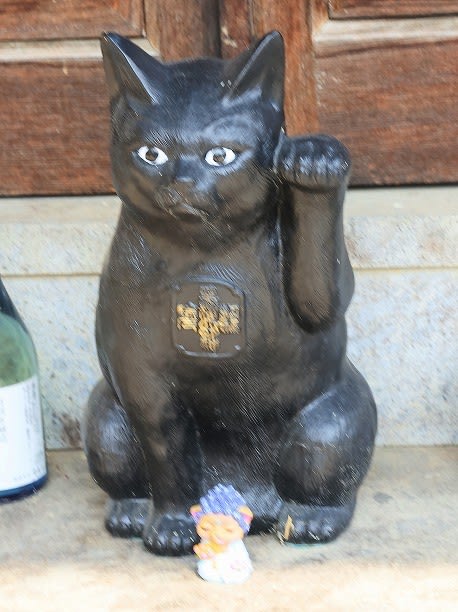

黒猫大明神

黒猫が大好きなブログ友のために、「黒猫大明神」の写真を撮ってきました。

昔黒猫を航海安全の魔除けと、天気占いのために、船に乗せて航海したそうです。

日露戦争の連合艦隊司令長官として連戦連勝した東郷平八郎元帥も黒猫を魔除けとして大変可愛がっていたそうです。

昔黒猫を航海安全の魔除けと、天気占いのために、船に乗せて航海したそうです。

日露戦争の連合艦隊司令長官として連戦連勝した東郷平八郎元帥も黒猫を魔除けとして大変可愛がっていたそうです。

|

|

|

|

|

|

|

|

長野自動車で松本へ

約1時間で松本へ帰れました。

■ 4/18(金) 晴れ 20℃

七日目: 4月18日 松本 → カタクリ園 → アルプス公園 → → 松本泊カタクリの里を訪れました。個人の裏山をカタクリの里として開放されていました。とても広い斜面にカタクリ、ヤマエンゴサク、ヤブイチゲ、フキなどの山野草が自然に繁茂していて、とても素敵でした。

中にはウスバサイシンもありました。

カタクリの里

アメリカスミレサイシン

スジグロシロチョウ

ルリシジミ♀

アルプス公園

遊具も

ミツバチが花粉を集めて

アシナガアリが獲物を運ぶ

ゴミムシ?

地震が

20時19分頃大町で震度5弱の地震があり、その後何回か余震もありましたが、この日で収束して一安心でした。

■ 4/19(土) 晴れ 20℃

八日目: 4月19日 松本 → カタクリの里 → 若澤寺跡 → 仁王尊股くぐり祭り → ぼた餅と梅入りおこわ → カタクリの里 → 松本泊カタクリの里

手すりの虫

マダラスジハエトリ♀

マミクロハエトリ♀

手すりのクモ

緑色のクモ

ネコハエトリ♀

黒いクモ

アマギエビスグモ♂

手すりのゾウムシ

カワゲラ

イカリモンガ

若澤寺にゃくたくじ跡

江戸時代には広大な伽藍が整備されていて、多くの人々が訪れ、「信濃日光」と呼ばれていたそうです。

明治初年の廃仏毀釈により廃寺となり多くの建物は取り壊されたり、移築されました。

現在残っているのは、田村堂、金堂、中堂、護摩堂、方丈の石垣と一部の礎石だけですが、その規模の大きさは賑わった時代を彷彿とさました。

夜間にはニホンカモシカが出没しているようです。

明治初年の廃仏毀釈により廃寺となり多くの建物は取り壊されたり、移築されました。

現在残っているのは、田村堂、金堂、中堂、護摩堂、方丈の石垣と一部の礎石だけですが、その規模の大きさは賑わった時代を彷彿とさました。

夜間にはニホンカモシカが出没しているようです。

ハシリドコロ |

|

ヒシバッタ |

カモシカの糞? |

アリが獲物を運ぶ |

|

|

|

ゴミムシ |

|

ヒシバッタ |

|

キベリタテハ

仁王尊股くぐり祭り

上波田地区の阿弥陀堂仁王門で行われる仁王尊股くぐり祭りを見学しにいきました。

小さな子供が、阿吽の阿の仁王様の股をくぐって、その健やかな成長を祈る行事で、19,20日の2日あるそうです。この日は初日でした。

小さな子供が、阿吽の阿の仁王様の股をくぐって、その健やかな成長を祈る行事で、19,20日の2日あるそうです。この日は初日でした。

揃いのはっぴ |

会場 |

この阿の仁王様の股をくぐります |

|

村の長老さんが仕切ります

村の長老さんが仕切ります。3歳くらいまでの子供は、何が何だかわからない状態で、巨大な木造の股の下に入れられて、泣き叫んでいました。

この股をくぐります |

女の子は何されるのと |

大泣きでした |

お父さんはにこやか |

何するんだろう?? |

寝かされて |

無事出てきたけど |

|

|

|

|

|

5歳くらいになると

赤ちゃんは泣いて

カタクリの里

イカリモンガ

■ 4/20(日) 晴れ 20℃

九日目: 4月20日 松本 → JA農産物市場 → 塩尻 → 圏央道 → 藤沢IC → 横浜JA農産物市場でアスパラカスの苗を買いました。今年植えておくと、来年は立派なアスパラカスが食べれるのだそうで、楽しみです。

長野県では野菜が首都圏の半額でしかも新鮮ですから、朝一にオープンするJA農産物市場で買って帰ります。

【旅のガイド】

| 国営アルプスあずみの公園堀金・穂高地区 | 広大なチューリップ園など春の花々が咲いており、里山文化ゾーンには棚田などがあり、オオルリシジミの保護エリアがあります。 年間で8回以上行く場合は、年間パスポートが便利です。ここ以外にも全国14か所の国営公園で使えます。 堀金口は穂高地区から徒歩5分のところにあり、里山文化ゾーンになっています。 営業時間:3.1~10.31 9:30~17:00 11.1~2.末 9:30~16:00 定休日:毎週月曜日・12.31・1.1 ■ 〒399-8295 長野県安曇野市堀金烏川33-4 事務所 Tel.0263-71-5511 |

| 国営アルプスあずみの公園大町・松川地区 | マウンテンバイクパークと森に囲まれた広大な自然を楽しめます。まずはロードトレインで終点まで行ってから、歩きましょう。 年間で8回以上行く場合は、年間パスポートが便利です。ここ以外にも全国14か所の国営公園で使えます。 堀金口は穂高地区から徒歩5分のところにあり、里山文化ゾーンになっています。 営業時間:3.1~10.31 9:30~17:00 11.1~2.末 9:30~16:00 定休日:毎週月曜日・12.31・1.1 ■ 〒398-0004 長野県大町市常盤7791-4 事務所 Tel.0261-21-1212 |

| お食事処うめたや | 江戸時代初期創業の老舗店。お手頃な丼物かた定食やお寿司等、地元客から観光客まで気軽に使用できる老舗食事処です。 信州の暮れの風物詩「鯉こく」は伝統の味でとても美味しく、年々食す人が増えているとのこと。自家製の黒豆しょうゆ豆などの商品も扱っています。 営業時間 昼11:30~14:00 夜 17:00~22:00(LO) 定休日不定休(週半ば多い) ■ 〒381-1231 長野県長野市松代町松代628 事務所 Tel.026-278-2174 |

| 烏川渓谷緑地 | 烏川沿いを自由に散策できます、夏は川遊びができて涼めます。水辺エリアと森林エリアがあります。 トイレと駐車場があるだけですので、食事、飲み物を持参しましょう。 ■ 〒399-8211 長野県安曇野市堀金烏川26 TEL:0263-72-8880 |

| 安養寺 | 安養寺には樹齢500~600年になるシダレザクラが2本あり、波田地区にあるシダレザクラのなかでも、とりわけて目立つ巨木として知られています。 境内にあるそれぞれの木は、一方が幹囲4.8m・樹高12m、もう一方は幹囲3.9m・樹高19mで、樹勢が旺盛で、樹形も整っています。 4月の開花期には、指定された2本を含めた数多くのシダレザクラが安養寺全体を桃色に染め、美しい眺めを演出しています。 ■ 住所:〒390-1401 長野県松本市波田1660?54 TEL:0263-92-2031 |

| 仁王尊股くぐり祭り | 上波田地区の阿弥陀堂仁王門で行われる「仁王尊股くぐり祭」で、県宝の仁王尊(木造金剛力士像)の股下を子供がくぐり、健やかな成長を願うイベントです。 昔、はしかが流行った時に、仁王像の股をくぐったことで、はしかが軽くすんだとの故事に由来したものです。 ■ 住所:〒390-1401 長野県松本市波田4749?1 |

| 白樺峠のタカの渡り | 17種ものワシ、タカ、ハヤブサの渡りが記録され、毎シーズン15000羽のタカがカウントされています。 通過する主なタカは、サシバ、ハチクマ、ノスリ、ツミ。この4種で全体の95%を占めます。クライマックスはサシバとハチクマが渡りのピークを迎える9月下旬。 ■ 住所:白樺峠のたか見の広場 |

| 陣場平じんばだいら | 陣場平は第四次川中島の戦いで上杉謙信が最初に本陣とした場所です。ここに日本唯一の貝母ばいもの群生地があります。 貝母を見るには、4月中旬の10時から午後2時までが最適で、下のつぼみから上に向かって咲き進みます。 松代町の妻女山松代招魂社の先の駐車場へ車をおいて、山道を約1時間歩くと、陣場平につきます。 詳細は『信州の里山トレッキング 東北信編』をお読みください。 ■ 〒399-8211 長野県安曇野市堀金烏川26 |

| 『信州の里山トレッキング 東北信編』 | 川辺書林刊 1728円 著者の林盛幸氏は郷土史研究家でもあるので、その山の歴史も記しています。地形図掲載は本書だけ。立ち寄り温泉も。 |

| 黒猫大明神 | 長野県長野市松代町に、黒猫を神として祀る神社があり、その名は黒猫大明神です。 東郷家が魔よけとして大事にしていた多数の黒猫像をゆえあって貰い受け、この松代の地に移した人がいたらしい。 もともとは東郷家にあったこれら黒猫像を、第二次世界大戦の敗戦後に、GHQによる黒猫像接収をおそれた東郷平八郎の息子東郷彪が、黒猫像を守るために像を松代に寄贈したらしい。 ■ 住所:〒381-1221 長野県長野市松代町東条264-2 |

【フィールドノート】 あいうえお順

| ■ 鳥 初見初撮: 0種 全種 : 9種 | イワツバメ ウグイス キビタキ シジュウカラ ツバメ ハシブトガラス ハシボソガラス ホトトギス モズ |

| ■ チョウ 初見初撮: 0種 全種 : 8種 | コツバメ ヒオドシチョウ スジグロシロチョウ シータテハ ミヤマセセリ イカリモンガ キベリタテハ モンキチョウ |