怷偺帺慠帍 TOP丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

|

|

|

|

|

|

|

| 傾僇僗僕僠儏僂儗儞僕僶僠 | 僂僣僊僸儊僴僫僶僠亰 | 僆僆僐儞儃僂儎僙僶僠亰 | 儉僱傾僇傾儕僶僠亰 | 僆僆僼僞僆價僪儘僶僠 | 僉僀儘僩僈儕僸儊僶僠亰 | 儖儕儌儞僴僫僶僠 |

|

|

|

|

|

|

|

| 僋儘僶僱僙僀儃僂 | 僋儘儉僱傾僆僴僶僠 | 儂僂僱儞僞儚儔僠價傾儊僶僠枤 | 僞僇僱傾僆僴僶僠亰亯 | 僟僀儈儑僂僉儅僟儔僴僫僶僠亰 | 僩儔儅儖僴僫僶僠 | 僴儔傾僇儎僪儕僴僉儕僶僠 |

僴僠偲偼崺拵栐僴僠栚偺拞偱傾儕壢傪彍偄偨僌儖乕僾偺憤徧偱丄悽奅偱栺侾俁枩庬丄擔杮偱係俀侽侽庬埲忋偑抦傜傟偰偄傑偡丅 僴僠栚偼丄戝偒偔峀崢椶乮嫻偲暊偺娫偵偔傃傟偑側偄乯偲嵶崢椶乮嫻偲暊偺娫偵偔傃傟偑偁傞乯偵暘偐傟傑偡丅

懠偺崺拵偲摨偠偔丄摢丄嫻丄暊偺俁偮偺晹暘偐傜側傝丄摢偵偼敪払偟偨暋娽丄扨娽丄怗妎偲婃忎側戝傾僑傪帩偮岥偑偁傝傑偡丅 偝傜偵僴僫僶僠椶偼枿傪媧偄傗偡偔偡傞偨傔拞愩偑挿偔怢傃丄壓傾僑偲壓怬偑曄宍偟偰岥暙傪宍惉偟偰偄傑偡丅

嫻偼敪払偟丄憷偑2懳4枃偁傝丄偳傟傕枌幙偱丄屻傠偺憷偼慜偺憷傛傝彫偝偄偱偡丅屻憷慜墢偵偼憷偙偆偲屇偽傟傞僼僢僋偑偮偄偰偄偰丄 偦傟傪慜憷偵堷偭偐偗傞偙偲偱堦枃偺憷偲偟偰摦偐偣傑偡丅 媟偼俁懳俇杮偁傝傑偡丅

僴僠偼婎杮揑偵帗偺曽偑戝偒偔丄塇壔偼梇偑愭偱偡丅

傎偲傫偳偺僴僠偼戝偁偛偑敪払偟偰偄傑偡偑丄儈僣僶僠側偳偺僴僫僶僠椶偼戝偁偛偑彫偝偔丄壴偺枿傪媧偆偨傔偺婍姱偑敪払偟偰偄傑偡丅 惉挿抜奒偼棏仺梒拵仺鍖仺惉拵偲偄偆姰慡曄懺偱偡丅

僴僠偲恖娫偲偺娭學偼崺拵偺側偐偱嵟傕恊枾偱偟傚偆丅壥幚丄栰嵷側偳偺庴暡偵偼僴僫僶僠偺娭傢傝偑側偗傟偽丄惉傝棫偨側偄偐傜偱偡丅 偦傟偵儈僣僶僠偑廤傔偰偔傟傞朓枿傕側偔偰偼側傜側偄傕偺偱偡丅

儊僗偺惉拵偼嶻棏娗偑敪払偟偰偄傑偡偑丄嶻棏娗傪撆恓偵曄壔偝偣偨庬椶偑傛偔抦傜傟偰偄傑偡丅 僴僠偺撆恓偼帗偺嶻棏娗偑曄壔偟偰偱偒偨傕偺側偺偱丄梇偵偼側偄偺偱巋偟傑偣傫丅

僴僠偺悽奅偼暋嶨偱丄僴僠偑懠偺僴僠偺憙偵婑惗偟偨傝丄僴僠偑懠偺僴僠傪庪偭偨傝丄僴僠偑僋儌傗崺拵傪庪椔偡傞暋嶨偝偵嬃扱偟丄 恑壔偺晄巚媍傪妝偟傔傑偡丅

傑偨恖椶偑杻悓傪抦傜側偄帪戙偐傜丄僴僠偼梒拵偺塧偲偟偰庪偭偨拵偵杻悓傪偐偗偰柊傜偣傞偲偄偆嬃偒偺惁媄傪帩偭偰偄傑偟偨丅

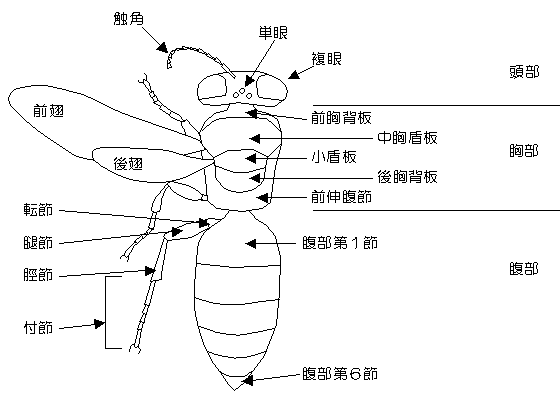

埲壓偼僴僠偺懱偺奺晹彁偺柤慜偱偡丅偙偺恾偼乽朓偑岲偒乿偺儂乕儉儁乕僕偐傜攓庁偄偨偟傑偟偨丅

|

| 壢柤 | 摿挜 |

|---|---|

| 僉僶僠壢 | 梒拵偑栘嵽傪怘傋偰堢偮丅儊僗偺惉拵偼栘嵽偵寠傪奐偗偰嶻棏偡傞偨傔丄旕忢偵峝偄嶻棏娗傪敪払偝偣偰偄傞 |

| 僴僶僠壢丄僸儔僞僴僶僠壢丄僐儞儃僂僴僶僠壢 儈僣僼僔僴僶僠壢 | 梒拵偼怉暔偺梩傪怘傋偰堢偮丅梒拵偼彫宆偺僀儌儉僔偲傛偔帡偰偄傞偑丄偐傜偩傪S帤宆偵偔偹傜偣傞偺偑摿挜 |

| 儎僪儕僉僶僠壢丄僣僠僶僠壢丄傾儕僈僞僶僠壢丄僙僀儃僂壢 儎僙僶僠忋壢丄僸儊僶僠忋壢丄僐僶僠忋壢丄僋儘僶僠忋壢 | 懠偺崺拵偵棏傪嶻傒偮偗丄梒拵偼偦偺崺拵偺慻怐傪怘傋側偑傜惉挿偟丄嵟屻偵偼嶦偟偰偟傑偆曔怘婑惗朓丅 儌儞僔儘僠儑僂偺梒拵偵婑惗偡傞傾僆儉僔僒儉儔僀僐儅儐僶僠傗丄挿偄嶻棏娗傪帩偮僂儅僲僆僶僠側偳懡偔偺庬椶偑偄偰丄 婑惗偡傞廻庡傕懡條丅側偐偵偼懠偺僴僠偺憙偵婑惗偡傞庬椶傕偄傞 |

| 僞儅僶僠壢 | 怉暔偺慻怐撪偵棏傪嶻傒偮偗傞丅怉暔偵尒傜傟傞乽拵偙傇乿偵偼偙偺僴僠偺拠娫偺梒拵偵傛傞傕偺偑懡偔偁傞 |

| 僋儌僶僠壢 |

憷偑陥峛怓偵摟偒捠偭偨庬椶偑懡偄丅僋儌傪廝偭偰撆恓偱杻悓偟丄抧柺偵孈偭偨憙寠偵塣傃崬傫偱嶻棏偡傞庪傝僶僠丅

庪恖朓偲傕尵偆丅 梒拵偼杻悓偱摦偗側偄僋儌傪怘傋偰惉挿偡傞丅僞儔儞僠儏儔傪庪傞僞儔儞僠儏儔儂乕僋偲偄偆庬椶傕偄傞 |

| 僗僘儊僶僠壢 | 扨撈惗妶偺庪傝僶僠偱偁傞僪儘僶僠椶偲丄彈墹朓傪拞怱偲偟偨壠懓惗妶傪偡傞僗僘儊僶僠椶偲傾僔僫僈僶僠椶偑偁傞丅 懠偺崺拵傪庪偭偰梒拵偺塧偲偡傞丅僗僘儊僶僠椶偲傾僔僫僈僶僠椶偼憙傪杊塹偺偨傔偵揋偵梕幫側偄峌寕傪壛偊傞惈幙傗撆恓傪帩偮偙偲偑抦傜傟偰偄傞丅 恖娫傊偺旐奞乮僴僠巋徢乯偑尠挊 |

| 傾僫僶僠壢 |

僋儌傗僔儍僋僩儕儉僔丄僐僆儘僊椶側偳傪廝偭偰撆恓偱杻悓偟丄憙偵塣傃崬傫偱嶻棏偡傞庪傝僶僠丅 憙偼抧拞偵寠傪孈傞庬椶偲揇側偳偱嶌傞庬椶偲偑偄偰丄庪傞崺拵傕懡條 |

| 儉僇僔僴僫僶僠壢丄僸儊僴僫僶僠壢丄働傾僔僴僫僶僠壢 僐僴僫僶僠壢丄僴僉儕僶僠壢丄儈僣僶僠壢 | 偄傢備傞僴僫僶僠椶丅壴偵傛偔傗偭偰偔傞僴僠偱丄壴暡傗枿傪廤傔偰憙偵塣傃崬傒嶻棏偡傞偑丄 儈僣僶僠壢偼彈墹朓傪拞怱偲偟偨壠懓惗妶傪峴偆丅壴暡傪廤傔傞偨傔偵懱偵偨偔偝傫偺栄偑惗偊偰偄偰丄尠壴怉暔偺庴暡偵堦栶攦偭偰偄傞 |

| 僊儞僌僠僶僠壢 | 庪傝僶僠偺堦孮偱丄僴僄栚傗僴僫僶僠側偳偺崺拵傪庪傝偺懳徾偲偡傞丅2011擭偵僀儞僪僱僔傾偱敪尒偝傟偨儊僈儔儔丒僈儖乕僟側偳 |

儎僪儕僶僠椶偺僸儊僶僠忋壢偼僴僠栚偱嵟戝偺僌儖乕僾偱丄僸儊僶僠壢偲僐儅儐僶僠壢偑偁傝傑偡丅 僸儊僶僠忋壢偺僴僠偺摿挜偼丄婑惗僶僠偱丄慜憷偵偼墢栦偑偁傝丄怗妎偺愡偑懡偔侾俇埲忋偱偡丅 側傫偱僸儊僶僠忋壢側偺偐丄偲偄偆偲丄搤梩棤傪扵偟偰偄偨傜丄偨偔偝傫偺彫偝側僴僠傪尒偮偗傑偟偨偑摨掕偱偒傞帒椏偑偁傝傑偣傫偱偟偨丅 偣傔偰壢埵偼抦傝偨偄偲偄傠偄傠挷傋偨寢壥傪偙偙偵婰榐偟傑偟偨丅

僙僀儃僂偼惵朓偲彂偒丄慡恎偑惵怓偵婸偔偲偰傕鉟楉側朓偱丄嬻旘傇曮愇偲屇偽傟丄拵壆偝傫偵偼恖婥偑偁傝丄擔杮偵偼俁俉庬偑惗懅偟偰偄傞偲尵傢傟偰偄傑偡丅

偟偐偟偙偺朓偼婑惗朓偲偄偭偰丄僴僫僶僠丄僕僇僶僠丄僩僢僋儕僶僠丄僪儘僶僠側偳偺憙偵嶻棏偟丄梒拵偼偦偺廻庡偺憙偺拞偱堢偪傑偡丅

廻庡偼憙偺拞偵梒拵偑堢偮偨傔偺塧傪丄偁傜偐偠傔拁偊傑偡偺偱丄偦傟傪椘偵惉挿偟傑偡丅

偮傑傝廻庡偺梒拵偑堢偭偨崰丄偦傟傪怘傋偰憙棫偪傑偡丅

偙偺傛偆側婑惗宍懺傪楯摥婑惗偲偄偄丄懠恖偺楯摥傪椘偵惗偒傑偡丅

| 柤慜 | 僒僀僘 噊 | 帪婜 | 儂僗僩乮廻庡乯 | 奣梫 |

|---|---|---|---|---|

| 僆僆僙僀儃僂 | 12-20 | 6-10 | 僄儞僩僣僪儘僶僠丄僗僘僶僠 | 擔杮偱尒傜傟傞僙僀儃僂偱嵟戝僒僀僘丄怟偺帟忬撍婲偼係帟偱彈榊壴偺壴偵偔傞 |

| 儈僪儕僙僀儃僂 | 10-13 | 6-10 | 儎儅僩儖儕僕僈僶僠 | 帟忬撍婲偼俆帟偱暊偺屻曽偵僆儗儞僕怓偺斄偑偁傝傑偡 |

| 僫儈僴僙僀儃僂 | 4-5 | 5-8 | 僒僀僕儑僂僴儉僔僪儘僶僠丗僲儈僝僂儉僔椶傪庪傞 | 怟偺帟忬撍婲偑側偄 |

| 僴儔傾僇儅儖僙僀儃僂 | 5-8 | 6-9 | 僣僠僗僈儕 | 暊偑愒偔偲偰傕彫偝偄 |

| 僋儘僶僱僙僀儃僂 | 8-13 | 6-10 | 儎儅僩儖儕僕僈僶僠 | 怟偺帟忬撍婲偼係帟偱楡壺側偳偺壴偺壴暡傪怘傋傞 |

| 儕儞僱僙僀儃僂 | 4-15 | 6-10 | 僆僆僼僞僆價僪儘僶僠 | 暊晹偼愒怓偱怟偺帟忬撍婲偼係帟 |

| 儉僣僶僙僀儃僂 | 10-12 | 6-10 | 儎儅僩僼僞僗僕僗僘僶僠 | 暊晹偼儗僀儞儃乕僇儔乕丄怟偺帟忬撍婲偼俇帟 |

| 僀儚僞僙僀儃僂 | 10 | 6-10 | 儅僀儅僀儖儖僴僫僶僠 | 暊偑愒偄丄敀偄壴偵廤傑傞 |

| 僀儔僈僙僀儃僂 | 12 | 5-8 | 僀儔僈 | 怟偺帟忬撍婲偼俇帟偱怉暔偺壴暡側偳傪怘傋傞 |

| 僣儅儉儔僒僉僙僀儃僂 | 6-9 | 6-8 | 僠價僪儘僶僠傗僩僢僋儕僶僠 | 怟偺帟忬撍婲偼俇帟偱丄暊偼愒偄偑愭抂偼惵偄 |

| 儂僜僙僀儃僂 | 6-9 | 4-5 | 僴儉僔僪儘僶僠椶 | 懱偑嵶偔丄怟偺帟忬撍婲偼係帟偑偁傝丄愡偼惵丄椢丄愒偺幦柾條 |

崱傑偱偵嶣塭偱偒偨僙僀儃僂偼埲壓偺捠傝偱偡丅

|

|

| 儈僪儕僙僀儃僂 2020.08.04 | 儂僗僩偺儎儅僩儖儕僕僈僶僠 2020.08.02 |

|

|

| 僫儈僴僙僀儃僂 2020.05.12 | 儂僗僩偺僒僀僕儑僂僴儉僔僪儘僶僠 2020.05.11 |

|

|

| 僴儔傾僇儅儖僙僀儃僂 2022.06.13 | 儂僗僩偺僫儈僣僠僗僈儕 2020.06.12 |

|

|

| 儉僣僶僙僀儃僂 2021.08.31 | 儂僗僩偺儎儅僩僼僞僗僕僗僘僶僠 2020.06.17 |

|

|

| 僋儘僶僱僙僀儃僂 2020.08.04 | 儂僗僩偺儎儅僩儖儕僕僈僶僠 2020.08.02 |

懱偑嵶挿偄僴僠偱偡偑丄懱挿侾俆倣倣偲偲偰傕彫偝偄偱偡丅

慡恎崟怓偱偡偑丄暊愡屻墢偵愒妼怓偺斄偑偁傝丄屻媟偺旼愡偑懢偔朿傜傫偱偍傝丄暊偼偙傫朹忬偱偡丅

懡壔惈偱弔偐傜廐傑偱尒傜傟傑偡丅

婑惗僶僠偱抾摏傗婛懚峈傪棙梡偡傞彫宆偺僴僫僶僠傗庪傝僶僠椶偺梒拵偵婑惗偟傑偡丅

慡恎偑崟怓偱暊愡偵愒妼怓偵斄偑偁傝傑偡偑丄嶻棏娗偑抁偄偱偡丅侾俆倣倣丅僴僠栚僐儞儃僂儎僙僶僠壢丅

|

|

| 侾丏壓偵挿偔怢傃傞媟偲墶偵岦偄偨暊丄暊偺愭偵嶻棏娗偑 | 俀丏偲傑傞偲暊傕挿偄偱偡丅愭偵嶻棏娗偑尒偊傑偡 |

|

|

| 俁丏憷傪摦偐偡懍搙偼偐側傝偼傗偄偱偡 | 係丏怗妎偺偍庤擖傟 |

|

|

| 俆丏摏傪偐偠偭偰 | 俇丏屻媟偺戁愡偑懢偔朿傜傫偱偄傑偡 |

|

|

| 俈丏怗妎偺偍庤擖傟 | 俉丏嶻棏娗傪擖傟偰 |

|

|

| 俋丏暊愡屻墢偵愒妼怓偺斄偑偁傝傑偡 | 侾侽丏埊偺拞傪擿偒崬傫偱 |

僸儊僐儞儃僂儎僙僶僠偵崜帡偟偰偄傑偡偑丄嶻棏娗偑堎忢偵挿偔愭抂偑敀怓偱偡丅俀侽倣倣丅僴僠栚僐儞儃僂儎僙僶僠壢丅

|

|

| 侾丏嶻棏娗偑暊傛傝挿偄偱偡 | 俀丏屻媟偺戁愡偑懢偔朿傜傫偱偄傑偟偨 |

|

|

| 俁丏旘傃巔 | 係丏嶻棏娗偺愭偑敀偄 |

|

|

| 俆丏嶻傓強傪扵偟偰偄傞偺偱偟傚偆偐 | 俇丏嵶偄巬偺傛偆 |

|

|

| 俈丏怗妎偑偐側傝懢偄 | 俉丏暊愡屻墢偺愒妼怓偺斄偑柧椖 |

|

|

| 俋丏怗妎偺偍庤擖傟 | |

僔儕傾僎僐僶僠偼俇寧拞弡丄屚傟栘側偳偵嶌傜傟偨僴僫僶僠傗僇儕僶僠偺憙偺梒拵偵嶻棏偟傑偡丅 偙偺傛偆側婑惗宍懺傪楯摥婑惗偲偄偄傑偡丅侾侽倣倣丅僴僠栚僔儕傾僎僐僶僠壢丅丂2020.06.10

傑偢怗妎傪栘敡偵摉偰偰丄僴僫僶僠傗僇儕僶僠偺憙傪扵傝傑偡丅

|

|

| 侾丏怗妎偑偐側傝懢偄 | 俀丏屻媟偺戁愡偑懢偔朿傜傫偱偄傑偟偨 |

|

|

| 俁丏婄偺慜偵偁傞僴僫僶僠偺憙傪婥偵偟偰偄傞 | 係丏怗妎傪栘敡偵墴偟晅偗偰僴僫僶僠傗僇儕僶僠偺憙偺梒拵傪扵偡 |

|

|

| 俆丏偳偆傗傜傒偮偐偭偨條巕 | |

偙偺偲偒懢偄屻媟偱椡嫮偔暊傪忋偘偰丄暊晹偵偁傞敀偄怢弅惈偺枌偑嶻棏娗傪嵎偟崬傓帪偵栶棫偮傛偆偱偡丅偳偆傗偭偰僴僫僶僠偺憙傪扵偟摉偰傞偺偱偟傚偆偐丠

|

|

| 侾丏怗妎偑偐側傝懢偄 | 俀丏屻媟偺戁愡偑懢偔朿傜傫偱偄傑偟偨 |

|

|

| 俁丏攚偵嶻棏娗偺忊偑尒偊傑偡丅怗妎傪栘敡偵偮偗偰僴僫僶僠偺憙傪扵偡 | 係丏忊偐傜弌偨嶻棏娗傪侾俉侽搙榩嬋偝偣偰丄僴僫僶僠偺憙偵巋偟擖傟偨 |

|

|

| 俆丏嵍偺敀偄怢弅惈偺枌偑嶻棏娗傪巋偟崬傓帪偵栶棫偮傜偟偄 | 俇丏偙偺懱惂偱懱傪梙偡傝側偑傜嶻棏偟偰偄偨 |

僂僣僊僸儊僴僫僶僠偼丄俆寧壓弡偐傜俇寧拞弡僂僣僊偺壴偑嶇偔偙傠丄鍖偐傜泎偭偰惉拵偲偟偰旘傃岎偄傑偡丅 僂僣僊偺壴偵廤傑偭偰壴暡傗枿傪廤傔偰丄棁抧傪孈偭偰暋悢朳偺憙傪嶌傝丄奺朳偵壴暣抍巕傪擖傟偰棏傪嶻傒傑偡丅 偦傟傪俆屄偐傜俉屄嶌傞偲椡恠偒偰巰傫偱偟傑偆偦偆偱偡丅抧忋偵偼僋儗乕僞乕偺傛偆側憙偑懡悢尒傜傟傑偡丅 棏偼偡偖偵泎傝丄梒拵帪戙偼壴暡傪怘傋偰戝偒偔側傝丄俈寧拞弡偛傠偵偼鍖偵側傝丄梻擭偺俆寧枛傑偱搚偺拞偱柊傝傑偡丅

僂僣僊僲僸儊僴僫僶僠偼抧柺偵10亅30cm傎偳偺怺偝偵庡岯傪孈傝丄偦偙偵丄懁峈傪孈偭偰壴暡偩傫偛傪嶌傝丄棏傪嶻傒傑偡丅 棏傪嶻傒廔傢傞偲懁峈傪杽傔丄傑偨丄暿偺懁峈傪嶌偭偰棏傪嶻傓偲偄偆摦嶌傪孞傝曉偟傑偡丅 僆僗偼儊僗偑寠傪孈傝巒傔偨崰偐傜岎旜偺婡夛傪慱偭偰丄寠偺忋傪偆傠偆傠偲旘傃夞傝丄偲偒偳偒寠偵擖偭偰儊僗傪扵偟傑偡丅

儊僗偼敿宎500m傎偳偺斖埻偵偁傞僂僣僊偺壴偺壴暡傪廤傔偰丄娫堘偆偙偲側偔丄帺暘偺憙寠偵栠偭偰偒傑偡丅 寠傪孈偭偨捈屻偼丄応強傪妎偊傞傛偆偵偆傠偆傠偟丄旘傃嫀偭偰偄偒傑偡偑丄俀夞栚偐傜偟偭偐傝妎偊偰偄傞偺偐 傑偭偡偖旘傃嫀偭偰偄偒傑偡丅孈偭偨寠偺廃傝偼傑傞偱僋儗乕僞偺傛偆偵搚偑愊傒忋偑傝傑偡丅

挬偐傜梉曽傑偱丄壴暡廤傔偺妶摦偑懕偒傑偡偑丄梉曽偵側傞偲丄傄偨偭偲奆偄側偔側傝傑偡丅 梇偼墇栭憙偲偄偆暿偺寠傪孈偭偰栭傪墇偟丄帗偼帺暘偺憙寠偵塀傟偰偟傑偆偐傜偱偡丅

僂僣僊僲僸儊僴僫僶僠偼僂僣僊偺壴偑500m偺寳撪偵桳傞偙偲忦審偱丄 僆僗偑懱挿10乣11mm丄儊僗偑12乣13mm偲丄儊僗偺曽偑傂偲傑傢傝戝偒偔丄僆僗偵偼摢偵墿椢怓偺斄揰偑偁傝傑偡丅

揤婥偺椙偄憗挬丄7乣8帪偛傠搚偺拞偐傜弌偰偒偰丄偼偠傔偼抧柺傪偼偭偰偄傑偡偑丄婥壏偑忋徃偟偰懱偺幖傝婥偑側偔側傞偲丄 僂僣僊偺壴傪媮傔偰丄抧忋30乣60cm偔傜偄偺崅偝偱旘峴偟丄屻傠懌偵壴暡傗枿傪偄偭傁偄偮偗偰憙偵傕偳偭偰偒傑偡丅 偦偟偰搚偺拞偺堢朳偵帩偪崬傫偩壴暡偲枿偱丄俆mm掱偺傑傫娵偺壴暡抍巕傪偮偔傝丄偦偙偵棏1屄傪嶻棏偟傑偡丅 傆壔偟偨梒拵偼壴暡抍巕傪栺1儢寧偱怘傋偮偔偟丄偁偲偼鍖偵側偭偰惷偐偵墇搤偟傑偡丅

暫屔導嶳搶挰乽妝壒帥乿嫬撪偵偼丆90悢擭傕懕偄偰偄傞僂僣僊僸儊僴僫僶僠偺戝塩憙廤抍偑偁傝傑偡丅

|

|

| 侾丏婄偐傜懱拞偵壴暡傪偮偗偰 | 俀丏偍偟傋偺偦偽傪捠傝傑偡 |

|

|

| 俁丏梩忋偱婄偵偮偄偨壴暡傪慜媟偵偮偗偰 | 係丏屻媟偵偼偡偱偵壴暡偩傫偛偑 |

|

|

| 俆丏屻媟傪偡傝偡傝偟偰廤傔傑偡 | 俇丏僂僣僊偺壴偵偼壴暡偑偄偭傁偄 |

|

|

| 俈丏墿怓偄懱偱旘傃棫偪傑偟偨 | 俉丏攚拞偵傕壴暡偑偄偭傁偄 |

|

|

| 俋丏壴偵婄傪擖傟偰 | 侾侽丏堦惗寽柦摥偒傑偡 |

|

|

| 侾侾丏屻媟偺戁愡偲旼愡偵偼栄偑偁偭偰偦偙偵壴暡傪偮偗傑偡 | 侾俀丏壴偺壴曎偱堦媥傒 |

|

|

| 侾俁丏慜媟偩偗偱懱傪巟偊偰 | 侾係丏屻媟傪偡傝偡傝 |

|

|

| 侾俆丏忋偐傜屻媟偵壴暡傪堏摦偝偣偰 | 侾俇丏戝偒側壴暡偩傫偛偵偟傑偡 |

|

|

| 侾俈丏傗傟傗傟 | 侾俉丏摢偺傎偆偐傜傕廤傔偰 |

2020.05.31 壴暡傪屻媟偵廤傔廔傢傞偲丄憙偵傗偭偰棃偰堢朳傪嶌傝丄偦偙偵壴暡偩傫偛傪擖傟偰嶻棏偟傑偟偨丅

|

|

| 侾丏屻媟偵壴暡傪偮偗偨僂僣僊僸儊僴僫僶僠偑抧忋偵拝抧 | 俀丏憙寠偵擖傝傑偡 |

|

|

| 俁丏偳傫偳傫憙偵偼偄偭偰偄偒傑偟偨丂丂9丗17 | 係丏巄偔偟偰丄嶻棏傪廔偊丄婄偑尒偊傑偟偨丂丂9丗33 |

|

|

| 俆丏屻媟偺壴暡偼偁傝傑偣傫偱偟偨 | 俇丏屻媟偵偼憙寠偺搚偑偮偄偰 |

|

|

| 俈丏傑偩傑偩壴暡廤傔偵峴偔傛偆偱偟偨丅偑傫偽偭偰両 | |

僂僣僊僸儊僴僫僶僠偑嶌偭偨憙傪忔偭庢傝丄婛偵惉挿偟偨梒拵偵嶻棏偟偰丄帺傜偺巕堢偰傪婇傫偩傛偆偱偟偨丅 僫儈僣僠僗僈儕偼墿怓偺婄偑摿挜揑偱丄戞嶰暊愡偺攚斅偵柧椖側墿怓懷偑偁傝丄慡恎偵揰崗偑偁傝拻暔偺傛偆側幙姶偱偡丅

|

|

| 侾丏慡恎偵揰崗偑偁傝拻暔偺傛偆側幙姶偺僫儈僣僠僗僈儕 | 俀丏憙寠傪暔怓拞丄婄偑墿怓側偺偱偡偖傢偐傝傑偡 |

|

|

| 俁丏戞嶰暊愡偺墿怓懷偑栚棫偮僫儈僣僠僗僈儕偺旘傃巔 | 係丏僂僣僊僸儊僴僫僶僠偺憙寠偵擖傝丄偙偺屻丄堢朳偺搚傪孈傝弌偟偰帺暘梡偵夵憿 |

僞儅僑僋儘僶僠壢偺僴僠偼侾倣倣埵偱偲偰傕彫偝偄偨傔丄傛偔傢偐傜側偄偙偲偑懡偄偺偱偡偑丄 慡偰偺崺拵偲僋儌偺棏偵婑惗偡傞婑惗僶僠偱偡丅

偙偺僴僠偵婑惗偝傟偨棏偼僴僠偺梒拵偺塰梴尮偲側傝丄棏偐傜弌偰偔傞偺偼丄僞儅僑僋儘僶僠壢偺婑惗僶僠偺惉拵偱偡丅

愭擔僇儊儉僔偺棏傪尒偮偗傑偟偨偑丄庬椶偑晄柧側偺偱丄壠偵帩偪婣傝丄僈儔僗時偺拞偵擖傟偰娤嶡偟偰偄傑偟偨丅

偡傞偲偳偆偱偟傚偆丄2廡娫屻偵弌偰偒偨偺偼丄僇儊儉僔梒拵偱偼側偔丄僞儅僑僋儘僶僠壢偺僴僠偨偪偱偟偨丅

|

|

| 侾丏儓僣儃僔僇儊儉僔偺棏丂係X係偱鉟楉偵暲傫偱 | 俀丏2廡娫屻丄忋晹偺奧傪攋偭偰 |

|

|

| 俁丏塇壔偟偨僞儅僑僋儘僶僠壢偺僴僠偨偪 | |

偙偺懠偵傕幨恀傪嶣偭偨屻丄僷僜僐儞偱奼戝偡傞偲丄僞儅僑僋儘僶僠壢偺僴僠偑棏廃曈偱幨偭偰偄偨偙偲偑偁傝傑偟偨丅偍偦傜偔棏偵婑惗偟偨傕偺偲巚傢傟傑偡丅

|

|

| 僫僈儊乮峛拵栚僇儊儉僔壢乯偺棏 廃埻偱偆傠偮偔 |

僸儊僑儅僟儔僆僩僔僽儈嶻棏屻 梙庹偺拞偵棏偑偁傞 |

儂僂僱儞僞儚儔僠價傾儊僶僠偼丄堫偺奞拵僼僞儂僔僐儎僈偺婑惗僶僠偱丄堫偺梩忋偺僼僞儂僔僐儎僈偺梒拵偵嶻棏偟傑偡丅 偦偺屻棏偑塇壔偟丄僼僞儂僔僐儎僈偺梒拵傪怘傋惉挿偟丄偦偺戀撪偐傜扙弌偟偰巺傪悅傜偟丄偦偺愭偵撈摿側柾條偺枤傪嶌傝傑偡丅 偙偺枤偼俀丆俁廡娫偱惉拵偵側傞傛偆偱偡偑丄巆擮側偑傜塇壔偟偨偲偙傠偼尒傟傑偣傫偱偟偨丅丂丂僴僠栚僸儊僶僠壢丂丂枤俆倣倣丂丂2020.08.06

|

|

| 儂僂僱儞僞儚儔僠價傾儊僶僠偺枤 | 堫偺奞拵僼僞儂僔僐儎僈 |

儈僇僪僕僈僶僠亰偑儂僜僶僔儍僠儂僐偺梒拵傪庪偭偰憙寠偵塣傫偱偒傑偟偨丅偟偐偟儂僜僶僔儍僠儂僐偺梒拵偺傎偆偑偢偭偲戝偒偔憙寠偵擖傝傑偣傫丅 恖娫偩偭偨傜丄暿偺寠傪扵偟傑偡偑丄儈僇僪僕僈僶僠偼偳偆偟偰傕擖傟傛偆偲婃挘偭偰偄傑偟偨丅儈僇僪僕僈僶僠傕戝偒偄偱偟偨丅 偦傟偵偟偰傕丄儂僜僶僔儍僠儂僐偺梒拵偺慺揋側柾條傪尒傜傟偰攞摼偟偨婥暘偱偟偨丅丂丂傾僫僶僠壢丂丂俁侽倣倣丂丂2020.08.02

|

|

| 儂僜僶僔儍僠儂僐偺梒拵偺懱偺柾條丄偲偰傕慺揋 | 偙偺寠偵擖傟傛偆偲 |

|

|

| 寠偺傎偆偑嫹偡偓 | 摢傕擖傝傑偣傫 |

|

|

| 壗傪拲擖偟偰偄傞偺偩傠偆丠 | 偦偺屻丄崟偄僴僠偼憪傓傜偱堦媥傒 |

|

|

| 崟偄僴僠偑攏忔傝偵 | 崟偄僴僠偺暊晹愭抂偵偁傞恓偑梒拵偵巋偝偭偰 |

|

|

| 幏漍偵巋偟偰 | 傑偩傑偩巋偟偰偄傞條巕 |

|

|

| 僟儊偱偡丅梻擔尒偨傜梒拵偼偄傑偣傫偱偟偨丅偳偆側偭偨偺偱偟傚偆丠 | |

2021.09.08丂僸儓僪儕僶僫偺宻偵偄偨僸儊僋儘儂僂僕儍僋梒拵偵崟偄僴僠偑攏忔傝偵側偭偰偄傑偟偨丅

傛偔尒傞偲崟偄僴僠偺暊晹愭抂偵偁傞恓偑僸儊僋儘儂僂僕儍僋梒拵偺懱偵巋偝偭偰偄傑偟偨丅

偙傟傪尒偨偲偒偼丄庪傝僶僠偑梒拵偵杻悓傪偐偗偰丄杻悓偑岠偄偨傜憙偵帩偪婣偭偰丄帺暘偺梒拵偺塧偵偡傞偺偩偲偽偐傝巚偭偰偄傑偟偨丅

庪傝僶僠偼塧偺梒拵偵杻悓傪偐偗偰丄梒拵傪惗偐偟側偑傜塧偵偟傑偡丅

|

|

| 崟偄僴僠偑攏忔傝偵 | 崟偄僴僠偺暊晹愭抂偵偁傞恓偑梒拵偵巋偝偭偰 |

|

|

| 幏漍偵巋偟偰 | 傑偩傑偩巋偟偰偄傞條巕 |

|

|

| 壗傪拲擖偟偰偄傞偺偩傠偆丠 | 偦偺屻丄崟偄僴僠偼憪傓傜偱堦媥傒 |

崟偄僴僠偼堦扷僸儊僋儘儂僂僕儍僋梒拵偐傜棧傟偰憪傓傜偵丅偦偺屻嵞搙巋偦偆偲偟傑偟偨偑丄梒拵偵搳偘旘偽偝傟

擇搙偲尰傟傑偣傫偱偟偨丅

|

|

| 僸儊僋儘儂僂僕儍僋梒拵丂塃偑摢丄嵍偑旜 | 僸儊僋儘儂僂僕儍僋梒拵 |

|

|

| 嵞傃崟偄僴僠偑尰傟 | 僸儊僋儘儂僂僕儍僋梒拵傪巋偦偆偲 |

|

|

| 僸儊僋儘儂僂僕儍僋梒拵寖偟偔掞峈 | 僸儊僋儘儂僂僕儍僋梒拵僴僠傪搳偘旘偽偡 |

僂傿僉儁僨傿傾偵傛傝傑偡偲丄

摦暔偵婑惗偡傞婑惗僶僠偼丄偄傢備傞庪傝僶僠偲梒拵偑崺拵側偳傪惗偒側偑傜怘傋恠偔偡揰偱偼傛偔帡偰偄傞丅

憡堘揰偼丄揟宆揑側庪傝僶僠偱偼帗恊偑妉暔傪杻悓偟丄偦傟傪帺暘偑嶌偭偨憙偵妋曐偡傞揰偱偁傞丅

偦偺揰丄婑惗僶僠偼妉暔乮廻庡乯傪杻悓偣偢丄傑偨偦傟傪塣傫偱憙寠偵塀偡偙偲傕側偄丅

偟偐偟拞娫揑側傕偺乮僄儊儔儖僪僑僉僽儕僶僠丒僒僩僙僫僈傾僫僶僠側偳乯偑懚嵼偟丄

偍偦傜偔婑惗僶僠偐傜庪傝僶僠偑恑壔偟偨偲峫偊傜傟傞丅

2011.07.13丂僙僀儓僂儈僣僶僠偑僉儞僔僶僀偺壴偵旘傫偱偒偨偺偱丄僼傽僀儞僟乕偐傜偺偧偒丄傃偭偔傝丅椉屻媟偵戝偒側壴暡偩傫偛傪偮偗偰偄傑偡丅 壴暡偩傫偛偼師偺傛偆偵偟偰偱偒傞偺偩偦偆偱偡丅

僙僀儓僂儈僣僶僠偵偲偭偰丄壴枿偼扽悈壔暔丄壴暡偼僞儞僷僋幙丒價僞儈儞丒儈僱儔儖側偳偺戝愗側塰梴尮偲側傝傑偡丅 憙偵帩偪婣偭偨壴暡偩傫偛偼丄憙朳偺拞偵挋偊傜傟偰曐懚怘偲側傝傑偡丅

|

|

| 侾丏屻媟偵戝偒側壴暡偩傫偛傪偮偗偰 | 俀丏暿偺僉儞僔僶僀偺枿傪媧偄偵偒傑偟偨 |

|

|

| 俁丏壴暡偩傫偛偼屻媟偺侾娭愡暘埲忋偺戝偒偝偱偡 | 係丏壴偐傜偱傞偲偒媟傪偡傝偡傝偟偰偄傑偡 |

|

|

| 俆丏慜媟傪偡傝偡傝偟偰壴枿傪偩偟偰壴暡傪傑偲傔偰偄傞傛偆 | 俇丏懱拞偺栄偵壴暡偑偮偄偰偄傑偡 |

|

|

| 俈丏偙傫側晽偵壴暡傪偔偭偗偰偄傞傫偱偡 | 俉丏彫偝側朓偺柺敀偄僉儍儕乕僶僢僌傪尒偣偰傕傜偄傑偟偨 |

| 梡丂岅 | 撉丂傒丂曽 | 愢丂丂丂丂丂丂丂丂丂柧 |

|---|---|---|

| 廻庡 | 傗偳偸偟 | 婑惗偝傟傞懁偺拵偺偙偲偱儂僗僩偲傕尵偄傑偡 |

| 楯摥婑惗 | 傠偆偳偆偒偣偄 | 廻庡偼棏偐傜泎偭偨梒拵偺塧傪弨旛偟偰憙傪嶌傝傑偡偑丄婑惗偡傞懁偼偦偺楯摥傪扗偄帺暘偺梒拵偺椘偵偡傞偺偱偦偆屇偽傟傑偡 |

| 幮夛婑惗 | 偟傖偐偄偒偣偄 | 幮夛惈偺僗僘儊僶僠傗僴僫僶僠側偳偱尒傜傟傞婑惗偱丄摨庬傑偨偼懠庬偺憙偵擖傝崬傫偱憙傪忔偭庢傝丄憙偵巆偭偨摥偒僶僠傪楯摥椡偲偟偰巊偄傑偡丅 帺傜傕摥偒僶僠傪嶻傓堦帪婑惗僞僀僾偲丄怴彈墹傗梇偟偐嶻傑側偄姰慡婑惗偺傕偺偑偄傞 |

| 堢朳 | 偄偔傏偆 | 梒拵偺偨傔偵梡堄偟偨憙 |

| 僗僐僶 | 偡偙偽 | 僴僉儕僶僠側偳偺暊偺壓柺偵偁傞壴暡廂廤梡偺栄偺偙偲 |

| 撪晹婑惗 | 側偄傇偒偣偄 | 廻庡偺懱撪偵棏傪嶻傒丄梒拵偼廻庡傪懱撪偐傜怘傋偰惉挿偡傞丅廻庡梒拵偺惉挿偵揔偟偨忬懺偵側傞傑偱惗偐偟偰偍偔帞偄嶦偟婑惗僞僀僾偑懡偄 |

| 奜晹婑惗 | 偑偄傇偒偣偄 | 廻庡偺懱偺昞柺偵嬍偑傪嶻傒丄奜偐傜拞恎傪媧偭偰備偔丅杻悓傗嶦彎偵傛偭偰廻庡傪摦偗側偄忬懺偵偡傞嶦彎婑惗偑懡偄 |

| 憷柆 | 偟傒傖偔 | 崺拵偺憷偵傒傜傟傞柆偱丄婥娗傗恄宱傪捠偡偨傔偺拞嬻偺偡偠偱丄僉僠儞枌偑岤偔丄曗嫮偵傕栶棫偮丅暘晍偺偟偐偨偑庬丒懏偵傛偭偰堘偆偺偱暘椶忋廳梫 |

| 墢栦 | 偊傫傕傫 | 僩儞儃傗僴僠偺憷偵偁傞奜懁偺崟偔偰擹偄晹暘 |

| 擔杮抾摏僴僠恾娪 | 抾摏偵憙傪嶌傞僴僠偺恾娪偱偡 |

| 婑惗僶僠偵偮偄偰 | 婑惗僶僠偺恾娪偱偡 |

| 僴僶僠丄僉僶僠恾娪 | 抾摏偵憙傪嶌傞僴僠偺恾娪偱偡 |

| 朓偑岲偒 | 僴僠偺恾娪偱偡丄庬椶傕懡偔偲偰傕桳梡偱偡 |

| 杮偺柤慜 | 挊幰 | 弌斉幮 |

|---|---|---|

| 庪朓惗懺恾娪丂僴儞僥傿儞僌峴摦傪幨恀偱夝偔 | 揷拠丂媊峅 | 慡崙擾懞嫵堢嫤夛 |

| 僴僠僴儞僪僽僢僋 | 摗娵撃晇 | 暥堦憤崌弌斉 |

| 僴僠偺惗妶 | 娾揷媣擇梇 | 娾攇壢妛偺杮 |